一宮友歩会・第27回ウオーク例会 (下見・例会)・(拡大版)

河川探訪庄内川編Part2 参加

(下見:平成22年5月15日(土)天気:晴れ 例会7月3日天気:梅雨)

午前7時10分自宅発>一宮駅8:07>須ヶ口駅乗り換え8:25>東枇杷島駅8:31着>9:10出発>

美濃路→枇杷島橋→庄内川水辺の散策路→庄内緑地公園→白山神社→伊奴神社→庄内用水路→

→スポーツセンター→(昼食)→味鋺(あじま)神社→アサヒビール→JR新守山駅→JR一宮駅→帰宅

(5.15下見の参加者:14名、歩数:32,852歩)(7.3例会の参加者:46名、歩数:36,546歩)

★コース案内はこちらを参照してください。 (★見所説明)★美濃路 ★(Part1は下流へ)

(★庄内川水辺の散策路)(★旧枇杷島橋欄干と中島黒體龍王大神社)

★庄内緑地公園★味鋺(あじま)神社★アサヒビール名古屋工場(HP)★庄内川(洗堰)

★友歩会参照 ★庄内川Wikipedia ★庄内川河川事務所

河川探訪シリーズ・庄内川編part2】12km 例会案内から (Top)

第27回ウォーク例会・開催要項

1.開催日時 平成22年7月3日(土) 9時~(15時)

2.集合場所 名鉄本線 東枇杷島駅

3.コース等 東枇杷島駅→美濃路→枇杷島橋→庄内川水辺の散策路→庄内緑地公園→白山神社→

→伊奴神社→庄内用水路→スポーツセンター→(昼食)→味鋺(あじま)神社→アサヒビール

→新守山駅→JR一宮駅→帰宅

★友歩会参照 |

主な見所の説明(★友歩会HP参照) (Top)

★美濃路(ホームページ参照) Top

★美濃路①(宮宿~清須)★美濃路②(稲葉・四ツ家追分~起)★美濃路③(起・羽島~垂井)

★美濃路(Wikipedia)から

美濃路(みのじ)は江戸時代に東海道・宮宿と中山道・垂井宿とを結んだ脇往還である。

関ヶ原の戦いにおいては、東軍の先鋒である福島正則が起(愛知県一宮市(旧尾西市))から

美濃へ進軍し、戦いに勝利した徳川家康が凱旋した道で、「吉例街道」とも呼ばれ、将軍上洛時

にも使われた。朝鮮通信使、琉球王使、お茶壺道中などが、この美濃路を通行した

『美濃路の主な通行』

◎朝鮮通信使(10回)

美濃路では、大垣泊、墨俣または起で休憩、名古屋泊が通例であった。

◎琉球王使(11回)

最初は東海道経由であったが、1714年(正徳4年)以降は、美濃路経由となった。休泊地は一定して

いなかった。

◎お茶壺道中(毎年)

往路は東海道で茶壺が運ばれ、宇治で新茶がつめられて、帰路は中山道を経由するというのが通例

だったが、元禄以降、帰路は美濃路経由で東海道を通った。

◎象の通行(1729年)

美濃路での行程は、垂井泊、墨俣休、起泊、稲葉休、清須泊、宮休。

◎宿場一覧(Linkは、Wikipedia)

★①宮宿 (愛知県名古屋市熱田区)

★②名古屋宿 (愛知県名古屋市中区)

★③清須宿 (愛知県清須市)

★④稲葉宿 (愛知県稲沢市)

★⑤萩原宿 (愛知県一宮市)

★⑥起宿 (愛知県一宮市)

★⑦墨俣宿 (岐阜県大垣市)

★⑧大垣宿 (岐阜県大垣市)

★⑨垂井宿 (岐阜県垂井町)

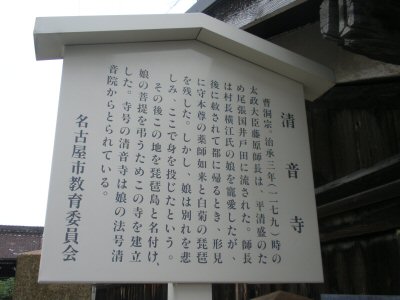

清音寺

治承3年(1179)、当時の太政大臣藤原師長は、平清盛に尾張国井戸田(現在の瑞穂区妙音

通駅付近)へと流された。師長は井戸田村の村長横江氏の娘を寵愛したのですが、後に清盛に許

されて都に帰るとき、形見に薬師如来と白菊の琵琶を娘に残した。しかし娘は別れを悲しんで、

庄内川に身を投じた。娘を弔うためにこの清音寺が建てられ、この地は琵琶島と呼ばれるように

なった。寺号の清音寺は娘の法号清音院からとられている。

◎旧枇杷島橋欄干と中島黒體龍王大神社(★名古屋を歩こう下記ホームページ参照) Top

http://toppy.net/nagoya/nishi5.html

この神社は中島黒體龍王大神という龍を祀っています。かつては対岸の西枇杷島町下小田井中島

という場所にありました。慶安年間(1648-1651)、そこがまだ枇杷の洲と呼ばれていた頃に立穀

豊穂の祈願をすると、夢で龍神が出現し「国土鎮護豊穣を守る」との言葉を残しました。

人々はそれを喜びこの神社を祀ったのでした。さらに1789(寛政元)年、木曽御獄を開山した行者、

覚明がここへ巡行にやってきた際、大雨で庄内川にかかる橋が流失してしまい河畔で困っていると、

金色の大蛇が現れ覚明を対岸へと運んだのでした。そして覚明は後にこの神社を改修したのでした。

時は流れ、中島は庄内川の改修とともに無くなってしまったため、1953(S28)年2月、神社はこの地に

移転しています。家内息災、商売繁盛にご利益があるとされており、手洗い場には黒く光る龍の姿が、

そして本殿にはとぐろを巻く蛇の姿がたくさんありました。

◎庄内川水辺の散策路 Top

清須「庄内川水辺の散策路」オープニングセレモニー ~清須ウオークに1000人が参加

平成22年4月3日(土)、清須市内をウオーキングする「2010春 清須ウオーク」が開催され、

スタートに先駆け「みずとぴあ庄内」にて「庄内川水辺の散策路」のオープニングセレモニーが開催

された。

今回、清須市内の庄内川右岸河川敷に完成した散策路は、「みずとぴあ庄内」から名古屋市西区の

「庄内緑地公園」に至る延長約2.4㎞で、幅3mのコンクリート舗装で整備され歩行者専用となっ

ており、国土交通省の「かわまちづくり支援制度」のもとで、庄内川河川事務所にてハード面の整備

を実施、また、清須市が施設利用にあたっての維持管理を行っている。

★庄内川河川事務所のホームページ

http://www.cbr.mlit.go.jp/shonai/index.html

◎庄内緑地公園及び庄内緑地グリーンプラザ(下記ホームページ参照) Top

★庄内緑地公園

http://www.geocities.jp/psbtr259/038syounairyokuti.html

★庄内緑地グリーンプラザ

http://www.nga.or.jp/institution/syounai/index_f.html

★名古屋市庄内緑地グリーンプラザホームページ

★庄内緑地は、庄内川の小田井遊水地を利用した公園で、昭和43年12月の都市計画事業認可以来、

「水と緑と太陽」をテーマに、野趣あふれる総合公園として整備を進めてきました。庄内緑地は、

(1)高盛土地区にあるグリーンプラザ、(2)緑地部分(遊水地部分)とで構成されています。

グリーンプラザは、国の「第4次都市公園等整備5か年計画」の柱の1つである、"グリーン・

フィットネス・パーク"構想に基づき、そのモデルとして全国に先がけて事業化されたもので、

昭和61年4月にオープンしました。緑豊かな環境の中で、

(1)自然と触れ合いながら健康運動ができる室内広場、

(2)温室、展示会・講習会を通して、緑化に関するさまざまな情報の提供と相談に応じる緑化普及

啓発施設といった機能を併せ持つユニークな複合的施設です。

また、緑地部分には、約3.5haある市内有数の芝生広場を中心に、バラ園、わんぱく広場、ピクニ

ック広場(デイキャンプ)、サイクリングコース、大噴水、ボート池などのほか、有料公園施設とし

て、テニスコート、陸上競技場、ゲートボール場などがあります。

【主な施設など】

室内広場(体育館)、温室、サイクリングセンター(4~11月の土・日・祝日貸出し無料)

緑の相談・図書コーナー、展示、講習会

園内スポーツ施設の利用受付

【主な催しもの】

ナノハナ・サクラまつり(3月下旬~4月上旬)

バラまつり(5月中旬)

ハナショウブまつり(6月上旬)

コスモスまつり(10月上旬~10月下旬)

秋のバラまつり(11月上旬)

【その他の庄内緑地の施設】

大噴水、芝生広場、バラ園、ハナショウブ園、ツバキ園、ピクニック広場(デイキャンプ)、サイク

リングコース、テニスコート、陸上競技場、ゲートボール場

(上記の施設についてのお問い合わせは 庄内緑地グリーンプラザ TEL:052-503-1010へ)

★庄内用水元杁樋門(ホームページ参照) Top

瀬古地内の当時革新的な消石灰と土を混ぜ固めた人造石工法「たたき」により作られた取水口

(庄内用水元杁樋門)より取水された庄内川の水は庄内用水となり南西へ600m程行き暗渠にて矢田川

を潜り黒川樋門(名古屋市北区)へと流れています。

明治10年用水が開削された頃、黒川樋門辺りには調整池(分水池)があり、ここより黒川、御用水、

志賀用水、上飯田用水と分水されていました。この池はまた「天然プール」と呼ばれ子供らの格好

の水遊び場となっておりましたが現在は取り除かれ同所に記念碑(名古屋市北区)が建っております。

庄内用水は木曽川犬山地内より取水する新木津(こつ)用水が明治16年に改修され、これにより

木曽川-新木津用水-庄内川-庄内用水-黒川-名古屋港へ至る大運河が明治19年に開通、愛船

株式会社により物資の運搬事業が始まり従来木曽川中流域から陸路7日程かかった行程が一挙に

4~5時間に短縮され、明治42(1909)年頃には乗客も乗せるようになり庄内川・矢田川の暗渠部分

には人力で舟を引くための鎖が壁に取り付けられていたと言います。

しかしこの運河も陸上交通網が整備されると共に大正13(1924)年姿を消し、運河は農業用水として

利用され現在に至っている。

名塚砦跡(名古屋市西区 白山神社)

織田信長が、織田家の家督を継いだばかりの頃、信長より評判の良い弟・信勝が家督を継ぐべきと、

有力な家臣である林道勝・光春兄弟、及び柴田勝家らに謀反の動きがあった。信長はこれらに対抗する

為に、この砦を築き、佐久間盛重に守らせた。弘治2年(1556)8月24日に、信長本体と柴田・

林連合軍(信勝方)の戦いがあり、信長方が勝利を得た(稲生ヶ原の合戦)。

西八龍社

通称「かみなり神社」。古来から、雷除け・日乞いの神として有名。

創建は、朱雀天皇の御代承平年間(921~938)と伝えられる。現在の本殿は平成9年に新築され

たものである。

★味鋺神社(★ホームページ味鋺散策参照) Top

祭神 は宇麻志麻治命、日本武命、天照大神、別雷神、天児屋根命、品陀別命、武甕槌命 、もと

六所明神と言う。 名古屋市にあるこの神社については由緒を書いた物は置かれていない。文化財

への行政の姿勢の差を感じる。この地域は味鋺(あじま)とか味美(あじよし)と呼ばれ、物部氏

の祖・可美真手命(うましまじ)の名にちなんでいる。可美真手命は饒速日命の御子。

神武の御代、宇麻志麻治命は物部一族を率いて尾張国に居住したと伝えられている。大和朝廷の権力

が及ぶにあたって、物部氏族は平地から山手の土岐の方に追われたとされている

護国院(天永寺)

真言宗智山派。天平年間(729~749)僧行基の創建といわれ、薬師寺といった。

天暦2年(948)の大洪水により衰微したが、天永2年(1111)西弥上人が再興し、今の寺号に

改めた。絹本著色千手観音(国重要文化財)、絹本著色仏眼(市重要文化財)など多数の文化財がある。

★アサヒビール(Wikipedia)★アサヒビールホームページ★アサヒビール名古屋工場 Top

|

庄内川(★庄内川Wikipedia) Top

岐阜県恵那市の夕立山に源を発する。瑞浪、土岐、多治見の盆地を流れ、愛知・岐阜県境の玉野渓谷

を抜けて、濃尾平野に出る。名古屋市港区で伊勢湾に注ぐ。

下流域の名古屋市旧市街地を洪水から守るために、「洗堰」と呼ばれる越流堤や庄内緑地公園などの

遊水地を、旧市街地の反対側に整備している。

新川も、そうした庄内川氾濫対策の一つとして整備されたものである。

庄内川の生き物たち(★庄内川河川事務所)

★(庄内川河川事務所内データ参照)

水系 :一級水系 庄内川

種別 :一級河川

延長 :96 km

水源の標高: 727 m (夕立山)

平均流量: 28.21 m3/s

(枇杷島観測所2000年)

流域面積: 1,010 km2

水源 :夕立山(岐阜県恵那市)

河口 :(合流先) 伊勢湾(名古屋市港区)

流域 :岐阜県・愛知県 |

Top

Top

ホーム ★友歩会参照 (下見・例会)・(拡大版) ★(Part1は下流へ)

ホーム ★友歩会参照 (下見・例会)・(拡大版) ★(Part1は下流へ)

Top

Top ホーム ★友歩会参照 (下見・例会)・(拡大版) ★(Part1は下流へ)

ホーム ★友歩会参照 (下見・例会)・(拡大版) ★(Part1は下流へ)